|

|

||||||||||||

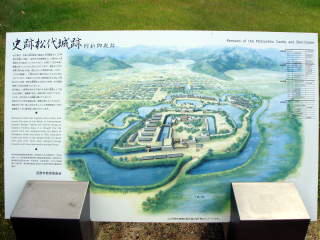

史跡松代城跡 松代城は、甲斐の武田信玄が上越後の杉謙信との「川中島の合戦」の際に、武田方の最前線基地として築かれた海津城がその城の始まりといわれており、永禄三年(1560)頃に普請が完了したといわれている。

慶長五年(1600)の関が原の戦いの後に城主となった森忠政の頃、二の丸・三の丸を整備し、土塁を石垣に築きなおしたと考えられている。 元和八年(1622)に真田信之が上田より移封されて以降、明治の廃城までの250年間、松代藩真田家十万石の居城となった。 松代城は、北西を流れる千曲川を自然の要害として築かれた平城で、最奥部に本丸、南側の城下に向けて二の丸・三の丸・花の丸などの曲輪を構えていた。 明治五年(1872)に廃城以降、建物はなくなったものの、昭和五十六年(1981)に本丸を中心とした旧城郭の一部が新御殿とともに国史跡に指定されている。 |

|||||||||||||

【 場 所 】 長野県長野市松城町 【開館時間】 9:00〜17:00(入場は16:30まで) 【休 館 日】 原則としてなし 【入 館 料】 松代城跡:無料 真田邸:改修工事期間中につき無料

【交通案内】 長野駅から松代行きバス30分 松代駅下車徒歩5分 松代城地図  松代城跡附新御殿跡ホームページ 松代文化施設等管理事務所ホームページ |

|||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

真田邸 松代城跡のうち唯一残った建物。現在全面解体改修工事のため、平成21年度まで庭園のみまたは一部のみの公開。 |

恩田木工 松代藩の財政建て直しに活躍した家老。彼の実績は「日暮硯」によって江戸時代に全国的に知られた。 |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

太鼓門前橋 発掘調査と絵図を基に復元された。石垣は可能な限り当時のものを使用しているという。 |

太鼓門 本丸正面に位置する太鼓門。 |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

北不明門 本丸搦手に位置している北不明門。当時は千曲川に面していた。 |

東不明門前橋 発掘調査により折れた橋脚が発見された東不明門前橋。 |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

戌亥の櫓台 展望台として整備されている。石垣がすばらしい。 |

二の丸石場門 実物は地中にあるが、門の位置をレプリカの礎石で示している。 |

||||||||||||

| 川中島古戦場 | |||||||||||||

一騎打ちの像 八幡原史跡公園に隣接する八幡社にある、信玄・謙信の一騎討ち像。

5回に及ぶ両雄の戦いのうち最も激しかったのが、永禄四年の第四回川中島合戦。武田軍の本陣に攻め入った謙信の太刀を信玄が軍配で受け止めたシーンは、戦国のロマンとして語り継がれている。 |

|||||||||||||

【 場 所 】 長野県長野市小島田町 八幡神社内 【休 館 日】 なし 【入 館 料】 なし 【交通案内】 長野駅から松代行きバス20分 川中島古戦場下車 川中島古戦場地図  長野市ホームページ |

|||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

八幡神社 ここの神社に一騎打ち像をはじめとした史跡があります。 |

川中島合戦絵図 第四回川中島合戦の両軍陣容。 |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

三太刀七太刀之跡 上杉謙信が武田信玄に3度斬りつけ、信玄はそれを軍配団扇で受け止めたが、あとで調べてみると刀の傷が7ヵ所もあったと言われている。 |

首塚 海津城主・高坂弾正が、一帯の戦死者六千人を敵味方の区別なくあつめて葬った塚。 |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

「風林火山」の旗 別名「孫子の旗」と呼ばれる武田軍の軍旗。快川招喜が書いたという。 |

「毘」「龍」の旗 上杉軍の軍旗。「毘」は毘沙門天を意味し、「龍」は乱れ龍を意味する。 |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

執念の石 信玄・謙信一騎討ちの際、原大隅が信玄を助けたが、謙信を取り逃がした無念さで、そばにあったこの石を槍で突き通したと言われる。 |

逆槐 武田信玄が本陣を置いた場所で、土塁どめに槐の杭を打ち込んだのが芽を出し、四百年を経て巨木に成長した。 |

||||||||||||

|

|

|||||||||||||